| |  |

|

В категории материалов: 57

Показано материалов: 1-15 |

Страницы: 1 2 3 4 » |

Сортировать по:

Дате ·

Названию ·

Рейтингу ·

Комментариям ·

Загрузкам ·

Просмотрам

Крепко любят казаки свой родной Край. Крепко любят они и места, в которых родились и выросли – был ли это город со златоглавым собором, бульварами, музеями и памятниками, была ли это станица, бедная или богатая или, наконец, просто хутор. Чем это было – неважно, неважны также и размеры этого населённого места – казак любит его и гордится им чуть ли не с колыбели. Особенно ярко это выражено в воспоминаниях казака ВВД Алексея Ивановича Третьякова, написанных заграницей и с любовью и гордостью воспевающих родной его хутор. |

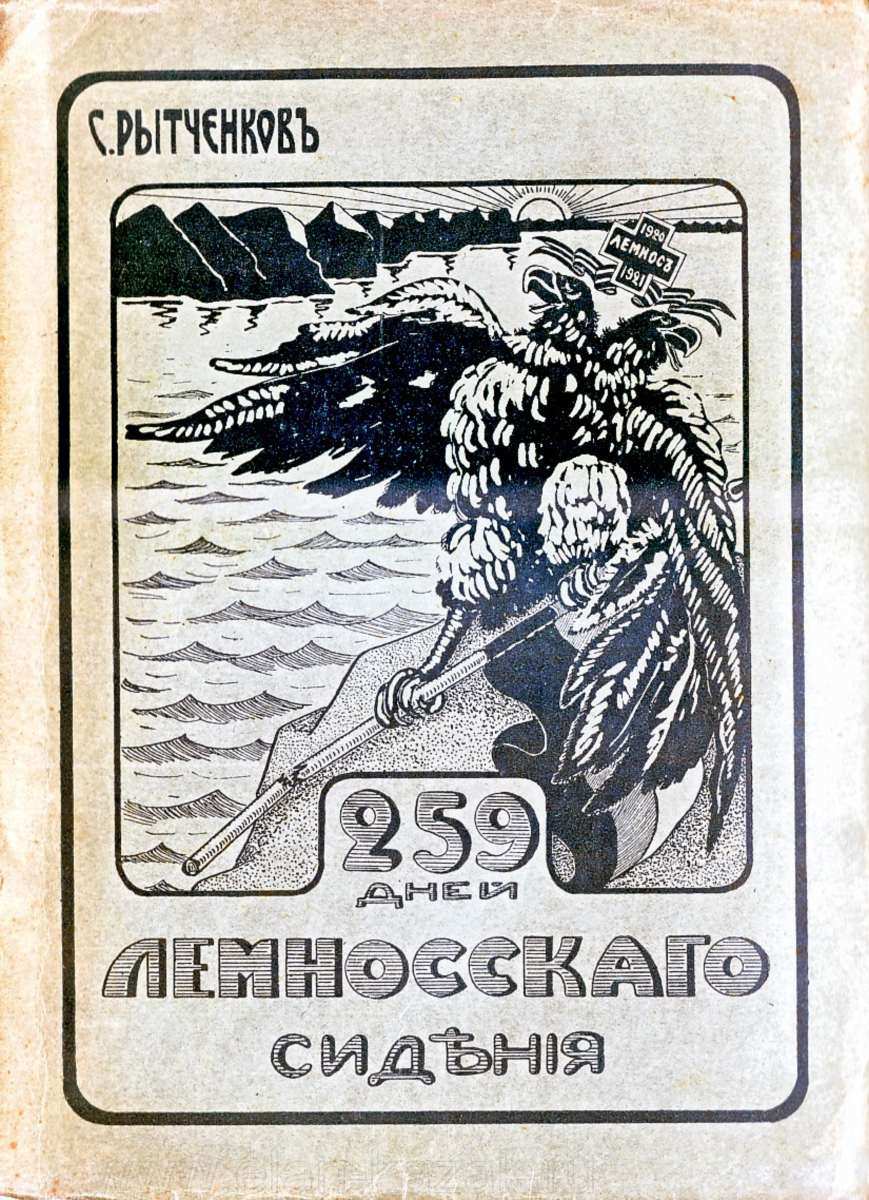

Лемнос — греческий остров в Эгейском море. Осенью 1920 года из Крыма на остров прибыли более 18 тысяч кубанских казаков из армии барона Врангеля. Здесь же находился Лейб-гвардии Донской корпус, терские и астраханские казаки. Многие были с семьями. Их нахождение на острове продолжалось более года. В ноябре 1921 года часть казаков переправили на место новой службы в Югославию и Болгарию, другие самостоятельно разъехались по многим странам мира, некоторые вернулись в Советскую Россию. Лемносскую зиму пережили не все — на Лемносе покоятся останки сотен человек, в том числе женщин и детей. |

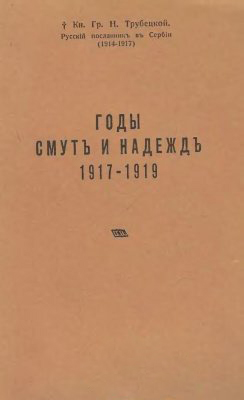

Записки Трубецкого им лично к публикации не предназначались, чем и обясняется отсутствие самоцензуры в обрисовке ставших легендарными генералов: Корнилова, Алексеева, Каледина, Краснова, Деникина и др., а также донского казачества, среди которого он и его семья нашли убежище в 1918 г. Автор (бывший высокопоставленный царский чиновник и близкий сотрудник Милюкова), преисполненный сознанием значимости своей роли в истории, записывал в дневник личные впечатления и наблюдения периода Гражданской войны, делал это пространно и хорошим литературным языком. Позднее, более чем полвека спустя, его сын Михаил Григорьевич издал дневники отца в виде отдельной книги, дополнив письмами и речами. Тот факт, что при жизни Трубецкой-старший не публиковал свои дневники, возможно показывает, что он относился к своим записям именно как к субъективному мнению "для памяти" и материалу для других своих работ. |

Сборник 2003-го года издания включает полный текст воспоминаний генерала Краснова о трагических событиях осени 1917 года в Петрограде и на Северо-Западе страны и о событиях весны-осени 1918 года на Юге России, когда он был избран атаманом Всевеликого Войска Донского. Для современного читателя свидетельства такого очевидца, который находился в эпицентре важнейших исторических коллизий, имеет неоспоримую ценность документального первоисточника. |

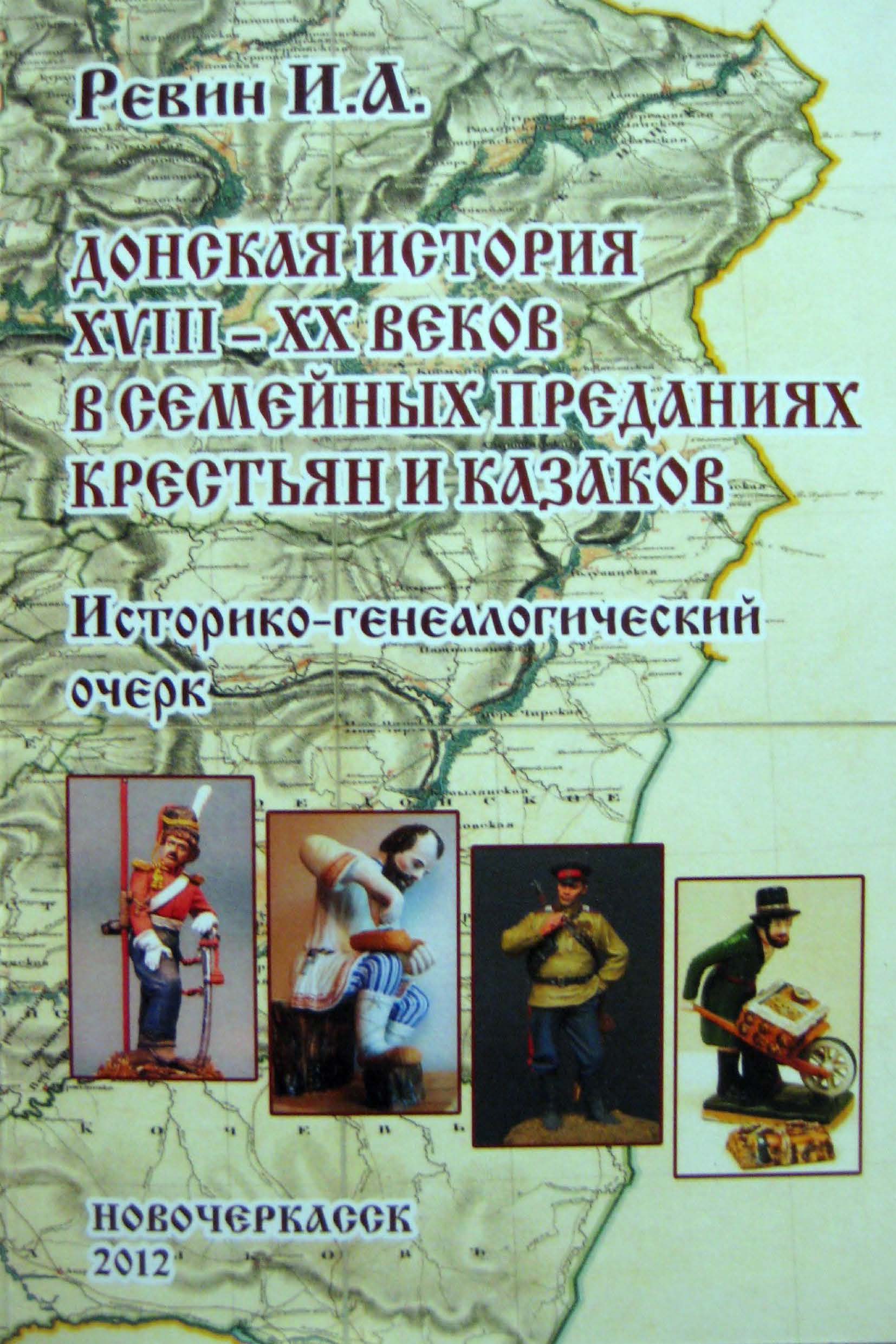

В публикации на основе семейных преданий коренных донских крестьян Ревиных и Могилевских, иногородних крестьян Полозовых и Смоляр, казаков станицы Каменской Скворцовых, казаков станицы Калитвенской Кудиновых и Камбуловых, а также других информантов рассматриваются события донской истории с конца XVIII столетия до середины XX века. Устные свидетельства дополняются другими историческими источниками, включая архивные материалы Государственного архива Ростовской области и муниципального архива Каменского района. |

"Выпуская в свет настоящий свой труд, я считаю долгом предупредить читателя, что это не более, как дневник, в который я с полной добросовестностью заносил все то, что меня поражало, трогало и восхищало дорогой. Особенно в начале нашего путешествия, в странах культурных, мне пришлось смотреть то, что давно всем известно и давно описано. Я описывал эти места с тою подробностью, с какою видел сам. Мой дневник не может служить гидом для путешественника, желающего проехать в Африку, хотя бы потому, что в иных местах я, занятый конвоем, видел слишком мало, в других смотрел чересчур узко — лишь, как кавалерист и охотник". |

В книге писателя Евгения Лосева, основанной на архивных документах, рассказывается о трагической судьбе легендарного командарма Второй Конной армии донского казака Филиппа Козьмича Миронова |

Издание Главного Правления Союза участников 1-го Кубанского Похода под редакцией Б.И. Казановича, И.К. Кириенко и К.Н. Николаева |

Автор рукописного сборника Михаил Евгеньевич Соколов — саратовский собиратель фольклора, автор пособий по философии, воспитанник Саратовской духовной семинарии и Казанской духовной академии. |

«Я люблю море, но боюсь его беспредельности, которую не могу объять» «Я люблю море, но боюсь его беспредельности, которую не могу объять» – эти слова сказал незадолго до своей кончины человек, который никогда не служил в военном флоте, не водил по волнам торговые суда. Но по числу пройденных им морей и океанов профессор Харьковского университета и действительный член Русского Императорского Географического Общества — Андрей Николаевич Краснов мог «оставить за кормой» многих адмиралов царского флота и капитанов дальнего плавания. |

с принадлежащими и прикосновенными к ней местами, сочиненное по Указу Правительствующего Сената 1768 года. |

Издание Донского статистического комитета под редакцией Харитона Ивановича Попова – русского историка, публициста, первого директора и одного из организаторов Донского музея – ныне Новочеркасского музея истории донского казачества. |

Две книги стихов казачьего поэта Зарубежья и Донского казака Цымлянской станицы Первого Донского округа Николая Васильевича Альникина (псевдоним Борис Незлобин). |

"Набрасывая картину современного быта нашего донского офицера, нелишне взглянуть хотя мельком в его недальнее — эпоху Кавказской войны; посмотрим — каков он был тогда, а потом уже перейдем и к его настоящему. Следовательно, проведем как-бы две бытовые параллели, сравнивая которые, легче увидим перелом быта и положения наших донских офицеров, а вместе с тем и самые переходные моменты, имеющие громадное влияние на изменение быта..." |

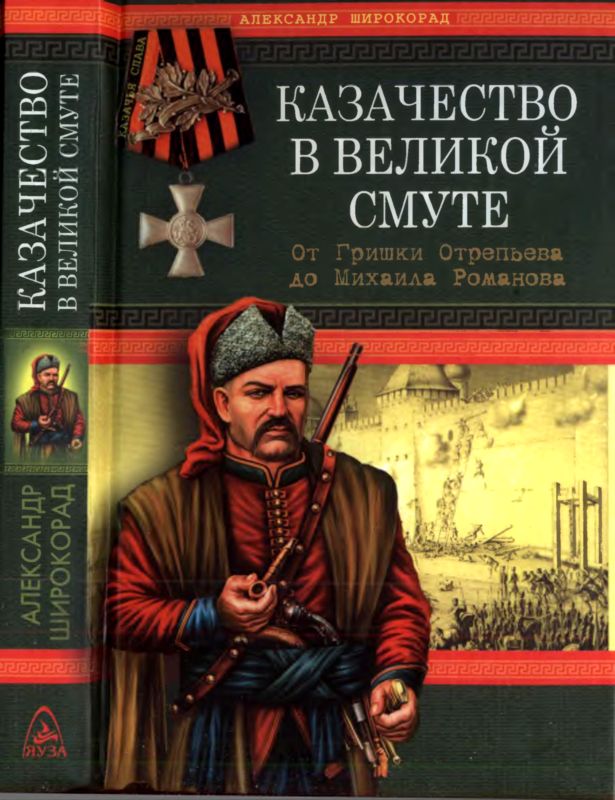

При всем обилии книг по истории казачества одна из тем до сих пор остается «белым пятном». Это — роль казаков в Великой Смуте конца XVI — начала XVII века, то есть в единственный в истории казачества период когда оно играло ключевую роль в судьбе России. Смутное время — наиболее мифологизированная часть отечественной истории. При каждом новом правителе чиновники от истории предлагают народу очередную версию событий. Не стало исключением и наше время. В данной книге нарушаются все эти табу и стереотипы, в ней рассказывается о казачестве как об одной из главных движущих сил Смуты. |

| |

| |  |

|

Статистика

Всего присутствует: 2 Иногородних: 2 Казаков: 0

|

|